- Accueil

- Bande dessinée

- Interviews

- Interview avec Fanny Michaëlis

Interview

Interview avec Fanny Michaëlis

Un père derrière sa barbe qui ne parle pas, une mère qui hurle dont on ne voit plus les yeux. Et du fond de la glotte de cette gueule grande ouverte, une petite fille qui naît « retroussée », la tête à l’envers. Dans les bandes dessinées de Fanny Michaëlis, les mots suivent la logique symbolique des formes, inventent la chorégraphie d’une langue tracée aux crayons noirs qui pousse cette tête à s’extirper pour chercher la lumière et se risquer à « rougir d’exister ». Car le regard qui porte hors de soi, expose le corps, commande la fuite et la confrontation.

À la fois récit initiatique et conte philosophique, Et c’est ainsi que je suis née joue sur la tension entre le subi et le désiré, le ressenti et le refoulé. Dans la lignée du Lait noir (Cornélius, 2016), parabole de l’exil, ce livre propose une traversée d’expériences coercitives et métaphoriques aux résonances très actuelles, poussant les extrémités jusqu’au point de rupture. Le rapport de force se métamorphose en gammes d’intensité expressionnistes et met en scène la contagion d’un conflit qui s’embrase de l’individu au collectif. Dans cette lutte entre le désir d’émancipation, le besoin de justice et la violence du monde, la fiction pourrait bien se faire la prophétie du réel, celle d’un soulèvement qui vient.

Une tête retroussée

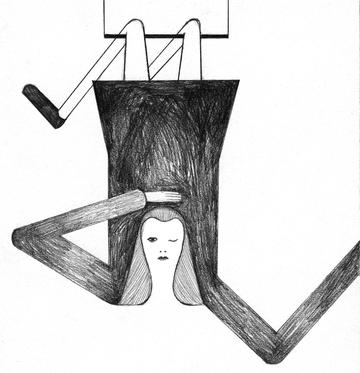

Au commencement était l’image. « J’ai d’abord eu l’idée de cette jeune fille qui naît la tête à l’intérieur d’elle-même, avec cette phrase en écho : “Et c’est ainsi que je suis née”. À partir de là, je n’avais pas de scénario préalable si ce n’est que cette tête devrait forcément ressurgir sans encore envisager tout ce qu’impliquerait cette naissance. » Fanny Michaëlis a toujours travaillé par association d’idées graphiques et symboliques pour animer les séquences de ses histoires en bande dessinée. Ce récit, initié lors des confinements, a toutefois mis plus de temps à trouver sa forme. Prise par des travaux de commande, notamment pour la presse, l’artiste y revient par intermittence. « Mes travaux en illustration ont modifié mon rythme de travail, mais aussi ma manière de composer mes images. Depuis Le Lait Noir, sorti en 2016, j’ai expérimenté d’autres pratiques, réalisé de plus grands formats, relâché mon geste. Pour ce livre, j’ai conçu chaque planche comme un tableau en travaillant dans un carnet A4. J’aime me contraindre par le format. Je trace des traits à la règle pour ensuite jouer des débordements et des décrochages. En inventant la typo, je cherchais à trouver une plus grande cohérence entre le texte et l’image, car c’est aussi mon livre où les mots prennent plus de place. » À la différence de ses précédents albums, l’autrice a abandonné le porte-mine et la minutie des miniatures. Des cases viennent structurer les planches, suggèrent un ordre sous-jacent qui libère l’improvisation du trait du plus réaliste au plus brut. Le crayon fait vibrer l’intensité des noirs du plus fin au plus profond, devient pinceau trempé dans une influence expressionniste et constructiviste. Cette chorégraphie dynamique dessine, à travers la trajectoire individuelle de cette jeune femme, le portrait d’une société au bord de la rupture.

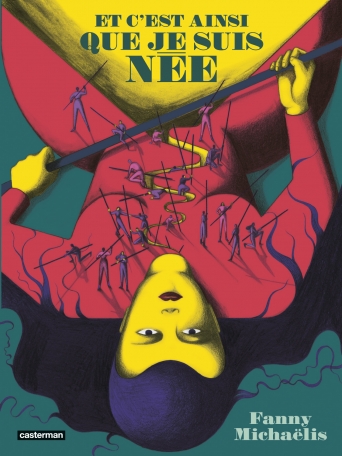

De l’accouchement de soi au soulèvement collectif

« L’endroit était pour moi l’envers », écrit l’héroïne anonyme. Sur la couverture, la tête fait face, renversée. Les mains armées d’un bâton, le corps fendu accouche d’une armée dont le cri de ralliement sonne comme un avertissement : « Et c’est ainsi que je suis née. » Trois couleurs : bleu, rouge et jaune. Et dans l’embrasement du corps mutilé, des silhouettes violettes sortent de la déchirure, comme une invitation à remonter l’origine de cette naissance guerrière, à plonger à l’intérieur du corps dont le récit s’écrit aux crayons noirs, en variation de lumière et de traits. « J’aurais pu imaginer cette histoire comme un long processus introspectif d’un sujet qui s’arrache à elle-même. En suivant le regard singulier que cette jeune femme porte sur la société, j’ai finalement choisi de cheminer vers un récit plus politique en imaginant le glissement de l’individu au collectif », précise l’autrice. Par la juxtaposition d’expériences vécues, la narration va crescendo jusqu’au point de bascule, comme un trop plein chargé de tout ce qui précède et qui provoque l’insurrection finale. « Le glissement ne se joue pas tant sur la description d’un rapport de force que sur l’exercice de la domination. À travers l’expérience du sujet, je tenais à montrer que la violence et la mémoire de la violence s’inscrivent dans le corps autant que sur le psychisme. Selon que cette violence s’exerce sur un individu ou un groupe social, elle se répercute de génération en génération et sur la société elle-même. »

Une partition féministe

Qui est ce « je » qui raconte ? « C’est le point de vue d’un sujet symbolique. Ce ‟“je” reste neutre, il n’a rien d’autobiographique, quand bien même j’ai pu puiser dans mes expériences personnelles pour composer le récit. Le “je” a ce pouvoir de proposer une identification au sujet », explique l’artiste. En décidant de ne pas lui donner de nom, ce sujet devient un archétype et agrège à travers elle l’expérience des autres dominés qu’elle croise. « En s’opposant à la coercition, mon personnage s’expose à la violence, et cette violence tue. C’était sans doute plus simple pour moi de projeter un personnage féminin, de décrire aussi ses expériences de la sexualité. » Doit-on lire ce récit comme un plaidoyer féministe ? « Le corps est un enjeu pour la convergence des luttes. Les femmes et les enfants sont toujours les premières victimes des systèmes d’oppression au sein de la sphère privée ou bien du champ social. Je ne crois pas à l’empowerment à la sauce capitaliste. Je suis plus proche de la pensée de Monique Wittig, de Silvia Federici ou de Françoise Vergès. Le féminisme décolonial m’a permis de concevoir les différentes échelles des dominations qui restent un angle mort de l’universalisme. Mais le féminisme qui s’enrichit des réflexions sociales et politiques est un bon endroit pour penser la question de la domination en général, y compris celle qui s’exerce sur des hommes en raison de leur origine ou de leur classe. Sur n’importe quel individu, le viol ou l’abus sexuel incarne pour moi l’exercice suprême de la domination d’un sujet sur l’autre, c’est pourquoi j’ai choisi même inconsciemment qu’il pourrait être l’élément déclencheur à l’origine du soulèvement. »

La dialectique du regard

Sur le motif de l’accouchement, le corps de cette jeune femme devient la matrice du soulèvement collectif, un réservoir d’images. « J’assume ces effets de métamorphose. Mon héroïne n’a jamais le même visage, sa tête se modifie en permanence. Je n’avais pas besoin d’entretenir la ressemblance parce que le regard est comme la peau et que ce livre parle aussi de l’image de ce corps toujours renégociée par le regard intérieur et extérieur. Il implique pour

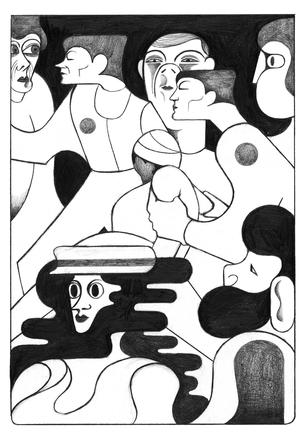

l’individu de l’accepter ou non, de le fuir ou de l’affronter. » Cette dialectique du regard s’opère à tous les niveaux, elle se démultiplie dans l’effet miroir de la foule anonyme. « À travers l’anonymat, je veux dénoncer la mécanique de déshumanisation et le consensus qui s’est fait autour des inégalités d’existence. Il y a des vies qui comptent et d’autres non. Des individus qui n’ont pas le droit à un visage ou à une histoire. Le tout était de trouver un équilibre entre les archétypes et le concret du réel. La scène de l’expulsion de cette mère et de son enfant, par exemple, fait référence à une situation que j’ai vécue de près. Son fils était scolarisé dans l’ancienne école de notre fille, elle était accompagnée par une association, avait commencé des études, mais elle a fait l’objet d’une OQTF (obligation de quitter le territoire français) et alors que la police menaçait de l’arrêter avec son fils, elle a fait le choix de disparaître du jour au lendemain. Surtout, ce cas particulier n’est pas isolé et renvoie à la réalité de tous les exilés. »

Le tableau des marges

Dans la foule, la ville surgit en motifs abstraits à travers des visages qui fondent, accumulation de traits, de formes et de fumée. À l’aéroport, lieu carrefour où convergent ceux qui voyagent et ceux qui travaillent, entre rêve et cauchemar, la tragédie se noue. « Il y a longtemps, j’ai travaillé en intérim dans un aéroport et je tenais à représenter ce lieu frontière où on accueille certaines personnes et on en expulse d’autres. L’aéroport, c’est un symbole de la mondialisation polluante et de la débauche capitaliste, une plaque-tournante internationale pour le commerce des petits et gros paniers, avec tous les enjeux sociaux que ça génère, les conflits sur les terres. C’est un lieu de passage sur lequel personne ne vit, une manière aussi de décrire la ville par les marges. Tous ceux qui, comme mon héroïne, dorment dans la rue ou dans les banlieues dessinent le paysage, la scène d’un théâtre qui est aussi un terrain de luttes. » Le passage de la narration au dialogue direct accentue l’effet d’atterrissage dans le monde réel, immerge dans une réalité absurde où l’héroïne devient hôtesse pour promouvoir de la soupe au chocolat quand, à côté, un employé cire des chaussures au « Shoe Shine Corner », « inspiration New York années 20 ». Fanny Michaëlis témoigne : « Tout ça, je ne l’ai pas inventé. J’avais commencé à lister des anecdotes de l’époque où je travaillais à l’aéroport. Je ne sais pas faire du documentaire, mais ces éléments réels sont aussi des images en soi, qui éveillent du sens, y compris le sens de l’insensé. » À partir de là, après tout, pourquoi ne pas imaginer qu’un homme puisse se transformer en cafard ?

Un conte kafkaïen

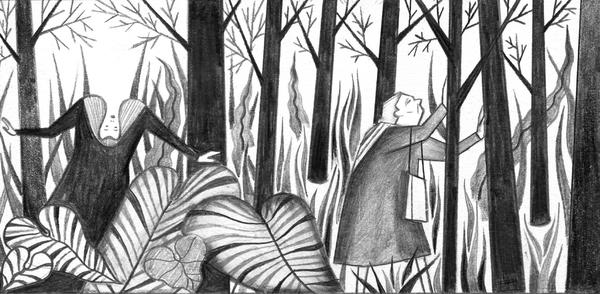

Ce plongeon dans le réel n’échappe pas à la profondeur symbolique d’une écriture où le sens se joue dans la forme. Comme dans un conte, le récit débute par cette naissance fantastique avec un modèle parental calqué sur le bûcheron et la bûcheronne. « Crasse-Tignasse, un recueil de contes cruels allemand, est un de mes livres préférés, de même que je garde en mémoire les illustrations de Nicole Claveloux pour un conte de Ionesco. Mon écriture vient de là, de ce langage de l’image. Néanmoins, pour ce livre, je voulais parvenir à faire cohabiter le trivial ultra contemporain avec des motifs complètement irréalistes mais plus symboliques et intemporels. Comme dans Le Lait Noir où j’ai choisi de ne pas nommer la Shoah pour donner au récit une résonance universelle, le conte m’ouvre une perspective pour sortir de l’anecdote ou de l’inscription dans l’histoire. » C’est la métaphore de la trogne, l’arbre contraint dans sa forme. C’est la grand-mère qui perd la mémoire, comme une perte de repère. Autant de motifs qui déclinent le processus d’aliénation. « La grand-mère revient souvent dans mes histoires. Ce personnage donne une profondeur de champ en créant avec un lien avec le passé. Enfant, j’ai toujours été fascinée par l’idée que mes grands-mères faisaient vibrer le passé dans le présent », commente l’artiste.

Une lutte pour les imaginaires

Ce pouvoir transformiste du langage en bande dessinée, de l’intrication polysémique du texte et de l’image, est au cœur du récit, car le soulèvement collectif s’opère aussi par l’invention d’une « langue commune », « celle des sans sons, sans têtes, sans noms ». « Cette langue commune, qui reste à inventer, c’est peut-être une tentative de remettre de l’imaginaire dans les luttes. J’imagine le glissement du soulèvement de l’individu au collectif, parce qu’il me semble impossible d’envisager collectivement un projet de rupture, si soi-même, on n’opère pas un profond questionnement sur ce à quoi on est capable de renoncer, mais aussi sur ce vers quoi on peut se projeter. Mes livres s’accompagnent toujours de lectures, de films… La fin de ce récit s’est notamment imprégnée de ma lecture de La forme-Commune de Kristin Ross, qui avait déjà travaillé sur l’héritage de l’imaginaire de la Commune de Paris. Dans cet essai en particulier, elle étudie la lutte comme moyen d’habiter, à travers des expériences très diverses. Cette lecture m’a directement inspiré des images depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes jusqu’à ces paysans japonais qui se sont enterrés sous terre pour lutter contre le chantier de l’aéroport de Narita. À mon niveau, par mes histoires, j’espère nourrir cet imaginaire. » La lutte ne se limite pas au combat, elle s’exprime par la convergence des individus réunis autour de relations qui s’établissent hors des rapports de force comme lors de la rencontre amoureuse entre la jeune femme et l’ouvrier, ou dans la solidarité avec sa collègue.

Un appel à la résistance

« Et maintenant vous l’entendez ? » En refermant le livre, l’insurrection qui vient annonce la rupture et charge le titre « Et c’est ainsi que je suis née » d’une résonance plus menaçante. « Je ne crois pas aux possibilités d’un projet réformiste. Face à l’accélération et l’offensive généralisée des idées d’extrême droite qui menacent l’humanité et le vivant, il y a une urgence qui appelle un changement de cap radical. J’avais été marquée par la lecture de La prochaine fois, le feu de Baldwin. Rien que par le titre. Mais aussi par l’idée que si la violence n’est pas désirable, elle répond toujours à une situation d’oppression. Cette langue commune, elle émerge de l’opposition à toutes les violences qui obligent à se taire. » Le corps à terre qui se réagrège et se soulève symbolise cette résistance. « J’ai beau ne pas savoir comment cette langue commune va s’articuler, à travers elle, je veux affirmer que cette résistance existe. Elle fait trembler parce qu’il va falloir d’une manière ou d’une autre l’entendre. »