- Accueil

- Jeunesse

- Actualité - Agenda

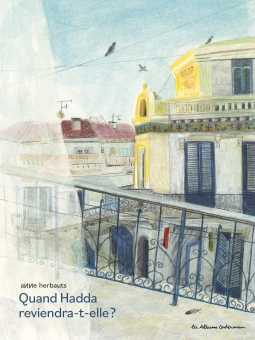

- Interview avec Anne Herbauts

Actualité

Interview avec Anne Herbauts

Copyright T. Bellahcene

1. Enfance et Éducation

Votre mère était une linguiste spécialisée en grammaire comparée des langues indo-européennes, et votre père était professeur de géologie et de botanique. En grandissant dans un environnement aussi érudit, votre enfance a-t-elle été baignée dans les livres ? Comment ces expériences ont-elles influencé votre travail créatif par la suite ?

Mon enfance était, en effet, entourée de livres. Des livres de poche, des dictionnaires. Ils étaient retenus sur les étagères par des cailloux, des fossiles. Ils avaient chacun leur odeur. J’aimais aussi trier les papiers dans la corbeille à papier. Et il y avait les albums jeunesse. Plutôt classiques dans les images.Mes parents nous accordaient tous les soirs un moment de lecture ensemble. J’entends encore la scansion de la lecture à voix haute. Parfois nous relisions plusieurs fois notre histoire préférée.

Partager la lecture avec les enfants et les entourer de livres apporte beaucoup. Le partage, d’abord, mais également l’imaginaire et le voyage. En plus de l’apprentissage de la langue, du vocabulaire il y a la perception de la musicalité de l’écriture et l’intuition d’une forme de poésie.

Le toucher et l’odorat sont sollicités aussi. Le livre est un objet, un monde qui s’ouvre. Les papiers, les encres sentent. Il y a les marges, les couleurs, les cartes, les colonnes, les graphiques… Oui, ce bain de livres m’a formée. Il a préparé et porté ma créativité.

Copyright T. Bellahcene

2. Inspirations et Influences

Vous avez mentionné avoir été profondément influencé(e) par Maurice Sendak et Tomi Ungerer. Pourriez-vous partager quelques livres pour enfants qui ont eu un impact significatif sur vous et que vous aimez encore aujourd’hui ? Quelle inspiration en avez-vous tirée ? Et quel type de livres souhaitez-vous créer – quelle expérience de lecture aimeriez-vous offrir aux enfants et aux adultes ?

J’ai découvert Sendak assez tardivement. Arnold Lobel, Janosh, Mitsumasa Anno, Roald Dahl, et les classiques de Lisbeth Zwerger m’ont beaucoup accompagnée dans l’enfance. Je ne me souviens pas de tout. Toutes ces rencontres de livres ont évidemment laissé des traces.

Les livres NRF sur la Perse ancienne, les livres d’ornithologie que j’ai reçus à 10 ans, les Tintin et les vieux Spirou trouvé dans le grenier de ma grand-mère, Ranelot et Buffolet de Arnold Lobel, Froux le lièvre et les vieux Flammarion naturalistes, les animaux très réalistes de Beatrix Potter… La variété graphique, de genre, de styles, de narration construit un terreau qui permet un bel épanouissement et une grande liberté ensuite. C’est une force que de n’avoir pas qu’un modèle de livre. Plus la lecture sera variée, plus on forgera une créativité puissante.

Ce que je fais dans mes livres, c’est justement jouer avec cette liberté qu’offre le support du livre-album (texte et image) pour partager des formes de pensées, des expériences, des histoires, des jeux de l’imaginaire et offrir cette liberté que j’ai avec le livre au lecteur, lui laisser une part de créativité aussi en tant que lecteur pour qu’il joue avec le livre, qu’il pense, qu’il travaille. Qu’il en fasse son voyage à lui. Mes albums ont souvent des niveaux de lectures entremêlés, des profondeurs, des formes moins narratives, presque poétiques.

Je ne veux pas juste raconter une histoire. Je veux partager ma joie et mon plaisir de jouer avec les mots, les images, le livre. Je veux émouvoir, faire bouger intérieurement le lecteur.

3. Études à l’Académie et Développement du Style Artistique

Lors de votre passage à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles (ARBA), vous avez été guidé(e) par Anne Quévy et Bruno Goosse. Comment encourageaient-ils les étudiants à explorer la relation entre texte et image ? En quoi cette expérience d’apprentissage a-t-elle façonné votre style créatif personnel ?

L’atelier reposait sur l’idée que le livre n’était pas juste des images, mais une suite d’images et une narration, avec ou sans texte. Là était la magie de cette formation. Le texte y avait sa part, et l’ESPACE du livre, son déroulement, ses constructions. Cela faisait aller très loin dans la pensée du livre.

Cette formation nous construisait de façon stable et profonde. Toutes les formes et directions artistiques autour du livre et autour de la narration devenaient des possibles. Cela m’a apporté beaucoup. Cela m’a conforté dans ce que je sentais intuitivement du livre. J’étais heureuse de VIVRE le livre. Et j’ai pu avancer sans imiter, expérimenter et dire ce que je voulais profondément exprimer. Cela m’a apporté aussi une exigence. Exigence qui permet d’être dans la justesse du livre et pas dans la surface, le bavardage. Pour moi, l’idée n’était pas et n’est pas d’avoir un style. C’est de toujours chercher, travailler, l’écriture du texte et de l’image dans le livre, explorer, tenter, avec cette exigence et la liberté du support.

4. Espace de Création et Routine Quotidienne

On dit que votre atelier ressemble à un jardin magique, rempli de matériaux et de notes, un véritable refuge créatif. Pourriez-vous nous décrire plus en détail votre espace de travail ? Comment l’organisez-vous, structurez-vous votre processus créatif et déroulez-vous vos journées de travail ?

Mon lieu de travail est solitaire et est une forme de refuge de la pensée. D’ailleurs, toute mon habitation est un peu aussi un refuge intime partagé avec mes proches.

Mais, l’atelier, encore plus. J’y laisse mes pensées, mes notes (physiquement et abstraitement). Je n’y vais pas nécessairement tous les jours. Selon l’avancement et l’étape du travail, j’y suis beaucoup ou moins. Mais il est essentiel, comme une part de ma tête. Les idées y avancent pendant mon absence, j’en suis certaine! J’y accumule ordre et désordre, vide et plein. Des boîtes vides, des boîtes pleines. Des images dans des boîtes – mais pas d’images sur les murs.

Il y a deux fils avec des pinces à linge où j’accroche mes illustrations en cours. Ainsi, je vois le livre dans sa suite, avançant. Je retrouve là le geste de la lessive pendue au jardin : une activité par excellence pour réfléchir et étaler ses pensées au vent et soleil. Car il faut du temps suspendu, de la maturation, de la décantation, de l’élagage pour faire un livre. Le temps. Le temps est très présent dans mon travail. Je ne suis moi-même plutôt intranquille, mais j’ai besoin de temps. Par exemple, je n’allume presque jamais les luminaires dans l’atelier. Je dépends donc des heures de luminosité et de la météorologie par rapport à l’éclairage. Je travaille les images le matin. Rarement l’après-midi.

5. Le Livre comme Expérimentation et Jeu

Pour vous, un livre n’est pas seulement un support d’information, mais aussi un espace de jeu, d’expérimentation et de liberté. En créant Quand Hadda reviendra-t-elle ?, quelles nouvelles approches avez-vous explorées par rapport à vos œuvres précédentes ? Certaines de ces expérimentations ont-elles conduit à des surprises inattendues ?

Cet album est un voyage dans un espace, une habitation qui dessine et devient la personne absente. Le lieu devient le personnage du livre. Et par là-même se déploie sur toute une vie, toute une histoire dans le temps. Il n’y a pas une image de Hadda, ou une Hadda. Il y a toutes les vies d’Hadda qui circulent là et qu’on peut entrevoir, presque toucher, puis qui s’évanouissent car vivantes, combien vivantes, dans l’album. C’est la force des livres.

Les lieux, les objets, restent nets dans les détails. Mais la personne lointaine, disparaît de la mémoire et devient floue, insaisissable en son entier. J’accorde beaucoup d’importance à ce que mes livres soient les plus universels possibles. Donc, j’essaie de laisser la possibilité que mes histoires puissent se passer « partout », en « tout temps ». Mais la justesse de la langue et les détails dans l’image sont importants. Ce sont ces détails réalistes et précis, dans le vocabulaire, dans la description, dans le rendu de l’image, qui rendent vraies les sensations, les émotions. Qui rendent le livre vivant. J’aime appeler cela le « punctum » dans l’image. Et dans le texte. Cela apporte une justesse dans mon écriture (texte et image ensemble). Par contrastes entre l’indicible et l’universel, le lecteur se raccroche ainsi à des points précis qui tissent un réel, un présent ou un souvenir enfoui en eux. Et l’abstraction, l’émotion, la pensée devient palpable.

Où il est question de main et de météore - Édition esperluète

6. L’Inspiration derrière Quand Hadda reviendra-t-elle ?

Ce livre traite de la perte d’un être cher – un thème lourd et empreint de tristesse – et pourtant, vous y insufflez une atmosphère d’espoir et de lumière, créant ainsi un contraste saisissant qui apporte une douceur réconfortante aux lecteurs. Qu’est-ce qui vous a inspiré à explorer ce sujet ? Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de créer ce livre ?

Peindre de mémoire cet appartement était ma façon de faire revivre et de dire adieu à Hadda. A la personne qu’elle était et restera. C’est ma façon de dire, mettez la personne qui vous était chère en vous, elle sera avec vous, vous donnera de la force. La transmission de ce qu’elle a donné à ses proches. Une façon de porter le deuil personnelle et universelle à la fois. De mon vécu, faire une force, et l’écrire de façon juste, non mièvre, au-delà de l’anecdote personnelle. La séparation est une blessure universelle.

7. La Signification du Nom « Hadda »

Tout au long du récit, le petit-fils répète le prénom de sa grand-mère, Hadda. Ce prénom a-t-il une signification particulière pour vous ? Pourquoi l’avoir choisi pour ce livre ?

Hadda est un prénom qui pour moi a du sens. Il rend hommage. Il rend également la personne réelle par la précision de son prénom. On croit au personnage. Mais il n’est pas important au lecteur de savoir son origine ou son lien avec moi. Il y a là une part de secret qui est important pour l’épaisseur du récit. Ne pas tout expliquer, ne pas tout aplatir. Ne pas refermer.

Et je garderai le secret du réel, pour que mon livre puisse être le plus universel possible et mon écriture la plus juste possible dans sa maladresse.

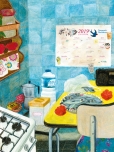

8. Représenter une Présence à travers les Objets

Bien que Hadda n’apparaisse jamais directement dans le livre, sa présence est évoquée par des objets du quotidien : les carreaux au sol, le papier peint, les photos de famille encadrées, les lunettes sur la table, l’écharpe et le sac à l’entrée, le linge suspendu sur le balcon… De la salle à manger à la cuisine, de la salle de bain au balcon, ces détails créent une forte impression de sa présence. Comment avez-vous conçu ces éléments ? Vous êtes-vous inspiré(e) de votre propre maison, de celle d’un proche ou de souvenirs particuliers ?

Dans cet album, particulièrement, j’ai eu besoin de réalisme dans l’image pour qu’on puisse circuler dans l’appartement. Ce ne devait pas être un appartement onirique ou synthétisé, mais on devait pourvoir croire au réel de l’instant dans les pièces. La personne, Hadda ou l’enfant, vient juste d’y passer. L’appartement est habité. Et si l’on regarde bien, le dessin n’est pas si réaliste que ça, c’est un réalisme de détail et de mémoire -ce qui permet de ne pas rendre l’image froidement photographique. Les perspectives sont un peu fausses, la perspective est celle souvent d’une vision d’un niveau d’enfant. Mais c’est du fait de cette sensation de réalisme que Hadda vit, dans ses gestes, ses habitudes, son passé. L’appartement est son habit vivant, son enveloppe mémoire vive.

Chaque objet a sa place, raconte, existe, lié à un geste ou un passé. Cette accumulation pointilliste de détails rend la justesse des sentiments, des sensations de la présence, sont les touches de peinture qui dessinent Hadda.

Ici, avec les raccords de carrelage, on pense qu’on va pouvoir circuler dans la maison. Mais on n’y arrive pas. Quand on convoque à sa mémoire l’absent, on se souvient de choses très précises. Un grain de peau. Une attitude. Une voix. Une odeur. Mais quand on veut assembler, ça nous échappe. C’est ça qui est le plus douloureux. On n’arrive pas à retrouver la personne en entier. Par contre, dans le souvenir, des choses qui nous échappaient dans le réel, des détails ténus, redeviennent très forts. L'album permet cela également. Faire revenir des choses du monde qui nous échappent très fort. Des évidements et des évidences.

9. Les Mots Tendres de la Grand-Mère

Dans l’histoire, la grand-mère s’adresse à son petit-fils avec des surnoms affectueux différents à chaque page – mon étoile, mon ange, mon petit garçon. Comment avez-vous imaginé ces expressions tendres ? Pourquoi avoir choisi d’en varier l’usage tout au long du livre ?

Les voix se répondent sur une page presque vide. En vis-à-vis, une page pleine nous fait entrer dans la maison d’Hadda. Chaque pièce visitée rappelle sa présence et celle de l’enfant qui joue. On aperçoit un écran encore allumé, des petites voitures rouges sur la table à manger, des magazines abandonnés par terre, des sardines fraîches prêtes à être préparées. Sur la terrasse, le linge sèche au soleil. Chaque phrase renvoie aux sens: ouïe, sensation de chaleur, vue, mouvement, force, et à la confiance, au souvenir, à l’apprentissage.

Le surnoms sont des noms doux, mais dont la force porte et fait grandir: enfant, garçon, grand. Et dont la force fait voler : mésange, étoile, ange, avec l’image de l’hirondelle qui s’envole à la fin. L’assemblage des ces quelques mots (les réponses sont courtes) crée une force poétique qui tisse une mémoire et un baggage entre la grand-mère et l’enfant. Un pacte de confiance. Une transmission entre deux personnes différentes. L’une s’en va, l’autre s’envole vers l’âge adulte. Mais elles ont une part de chemin en commun. Hadda égrène tous ce qui rendra fort l’enfant. D’elle à lui.

Je t’aime tellement - Éditions Casterman

10. La Symbolique de l’Hirondelle

L’hirondelle dans le livre semble être un symbole. Représente-t-elle l’éternité, la liberté, la continuité de l’amour ou le lien indéfectible entre les membres d’une famille ? Ou bien porte-t-elle une signification plus intime ? Pourriez-vous partager avec nous votre réflexion sur ce choix ?

L’hirondelle apparaît une première fois dans mon livre « Theferless », publié chez Casterman. Il y a là aussi une très vieille grand-mère.

L’hirondelle y était l’oiseau qui doit partir. Qui doit repartir chaque année, au-delà des mers, au-delà des bleus, pour la migration.

L’oiseau aux ailes en lune.

L’oiseau au cœur rouge, qui, petite plume, brave le monde, les océans, les ciels.

Cet oiseau est aussi lié à Hadda. Il représente le courage, la liberté, la force de vouloir, l’amour indéfectible, la séparation (du fait de grandir), le temps (les saisons et les migrations). Il est une virgule dans le ciel. Et j’aime la ponctuation…

Cette virgule, soudain, nous montre combien le ciel est vaste, infini.

Propos recueillis par Locus Publishing Company, éditeur taïwanais